SUCEDIÓ HACE… (360): Expósitos. Los hijos de la calle

José Antonio Agúndez García. Cronista oficial de Malpartida de Cáceres

Malpartida de Cáceres

Martes, 2 de mayo 2023, 18:39

Desgraciadamente, fue práctica cotidiana en siglos pasados y que aún hoy persiste, el abandono de niños recién nacidos para que, dejados a la caridad o confiados a instituciones benéficas, fueran recogidos y auxiliados permitiendo así su supervivencia. De ahí viene la palabra expósito, del latín «ex positus», puesto fuera.

El problema no fue pequeño a nivel general y tampoco local pues, aunque no lo creamos, los casos de expósitos en la historia de Malpartida se cuentan por centenas. Hasta 256 partidas de bautismo tenemos registradas de niñas y niños abandonados en el periodo que va desde el 14 de junio de 1571, en el que fue bautizada Ramona, hasta el 15 de noviembre de 1908, fecha en la que queda inscrita la última niña que apareció expuesta y que llamaron Eugenia del Arroyo.

Esta cifra representa un 0,74% de los bautizados en este periodo, es decir, casi un niño expósito por cada 100 nacidos.

No hay que confundir a los expósitos con otros llamados naturales o ilegítimos, hijos habidos fuera de legítimo matrimonio por no estar los padres casados, permanecer amancebados, por ser incógnito alguno de los progenitores o que existiese el expreso deseo de ocultación del nombre de alguno de ellos. Los hijos naturales, claro está, podían legitimarse cuando la relación de los padres se regularizaba con el consiguiente matrimonio.

Tampoco los expósitos nada tienen que ver con los póstumos, nacidos tras la muerte del padre, pues estos hijos adquirían todos los derechos legales que pudieran corresponderles empezando por el apellido.

Pero volvamos de nuevo a los expósitos. Múltiples fueron antaño las causas por las que se producía el abandono de recién nacidos que, aunque no se dicen en las fuentes de información, las imaginamos. Los principales motivos tuvieron que ver con la pobreza extrema y la falta de recursos en la que vivía la mayoría de las familias, cargadas de hijos sin poder alimentar sus bocas; la frecuente sobrevenida de epidemias, sequías y malas cosechas; la miseria de los jornales y la escasez de trabajo entre las clases humildes, seguramente las que más hubieron de recurrir lamentablemente a estos métodos. Por otra parte, mucho pesó también en las decisiones de los abandonos la ilegitimidad de los neonatos, el haberlos tenido de relación adúltera, el ser hijos de madre soltera, con toda la carga que ello suponía de deshonra, actitud pecaminosa y quebrantamiento de las normas y moral reinantes. Sin duda, no faltarían tampoco en la justificación de los abandonos circunstancias particulares como la orfandad, la huida o desentendimiento del progenitor, los embarazos no deseados por violaciones -hecho frecuente en tiempos de guerras y revoluciones-, las relaciones incestuosas, enfermedades y malformaciones congénitas, etc.

Por otra parte, las prácticas abortivas, aunque existieron siempre, suponían un grave riesgo para las madres, pues eran ejercidas sin conocimientos ni medios sanitarios, muchas veces basadas en supersticiones y creencias contrarias a la razón.

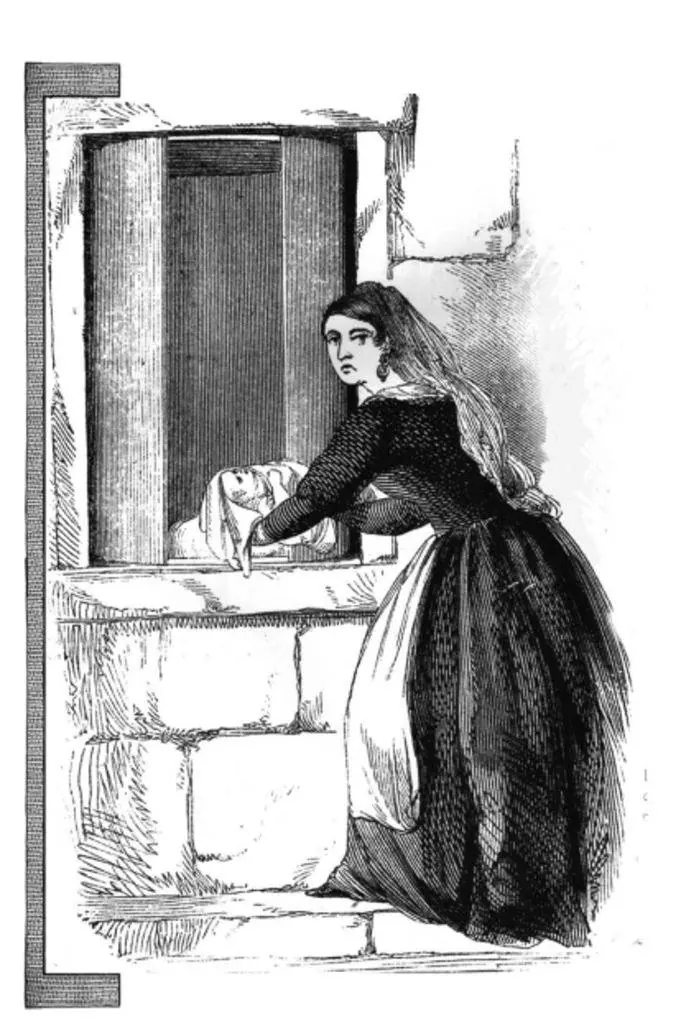

La Iglesia fue pionera en el amparo de los niños expósitos. Ya en el siglo XVI existían establecimientos creados por esta institución para la acogida, crianza y educación de estos niños. Luego, a finales del siglo XVIII, la corona promulgó leyes en favor de este desventurado colectivo que algo mejoró su situación, pero la falta constante de recursos económicos, especialmente tras las desamortizaciones eclesiástica y civil, limitó la acción de la iglesia y los ayuntamientos en estos auxilios. La Constitución de Cádiz de 1812 dio el cuidado de las casas de expósitos a los ayuntamientos para pasar más tarde a las diputaciones, instituciones que debieron instalar una inclusa y hospicio en cada capital de provincia. Al de Cáceres, -situado en el Monasterio de San Francisco-, llegaron muchos de los expósitos hallados en Malpartida, allí enviados por el alcalde de la villa tras comprobar que no había en la localidad nodriza que pudiera alimentarlos, que el ayuntamiento no tenía con qué pagar los servicios de nutrición o que no existía familia en el pueblo que quisiera hacerse cargo de su crianza.

Y es que la cosa era más o menos así: la mayoría de los abandonos se producían amparándose en la oscuridad, durante la madrugada, aunque también era corriente hacerlo al anochecer o al amanecer. Los sitios elegidos eran puertas de casas o vías públicas por los que normalmente transitaba gente. Lo habitual era depositar a las pobres criaturas en el atrio o la puerta de la iglesia y junto a las moradas de muchos vecinos, pertenecientes algunos a las familias más pudientes de la localidad; por ejemplo, a la puerta de la casa de D. Miguel Topete (dueño del Palacio de su nombre) fueron expuestos hasta cuatro infantes entre 1777 y 1825. También fueron hallados otros junto a las viviendas del médico, del alcalde…, pero la generalidad en torno a las residencias de humildes braceros. Es curioso comprobar siguiendo la información que nos ha llegado, que se repiten en varios casos las exposiciones en domicilios particulares de las mismas familias. Esto se debe más que al poder adquisitivo de las mismas al emplazamiento de las casas donde vivían, pues en el siglo XIX, por ejemplo, evidenciamos que parte de los abandonos se producen en viviendas sitas en arrabales y vías del extrarradio de la población :Barrionuevo, Almírez, San Juan…, calles éstas por entonces colindantes con la nueva carretera que nos comunicaba con Cáceres. También aparecieron infantas e infantes expuestos colgados en espuertas atadas a rejas o en corrales de casas, cerca de pozos o pilones en los accesos a la población, o junto a casetas de la vía férrea o de peones camineros.

Enero y marzo (con 29 casos cada uno) son los meses de mayor número de abandonos que corresponden a concepciones producidas en los meses de primavera. También existe, siguiendo las cifras, una cierta equiparación en cuanto al sexo de estos hijos de la calle, pues por 133 niños hubo 123 niñas echadas. Ello nos indica que no había distinción de género a la hora de plantearse los progenitores estos desamparos, aunque no sucede así con los mellizos, -mejor decimos mellizas-, porque entre los ocho casos encontrados, siete son niñas y uno sólo niño. Y como dato curioso, decir que 1838, -el siguiente al de la guerra carlista con secuelas en esta villa- fue el año con mayor número de expósitos.

Una vez hallada, la criatura solía llevarse al alcalde, la justicia o al cura para que comprobaran las circunstancias en que se había producido el hallazgo y si traía alguna señal particular. Cotidianamente venían cubiertos pobremente, «envueltos en miserables ropas», aunque hubo alguno que lo hacía vestido con las siguientes prendas: «una camisa de tela fina blanca, un braguero de lienzo moreno nuevo, un pañal doblado que parece ser un pedazo de sábana, un pedazo de mantón de cuadros negros y blancos viejo, un pañuelo al cuello de color y una gorra de la misma tela de la camisa con tira bordada en el medio y puntilla estrecha en los extremos y faja encarnada nueva». Ello aporta indicios del status social de la familia que lo abandonó. También se comprobaba si traían papeleta o cédula con alguna indicación -y solían hacerlo- en la que se informaba del día del nacimiento, si estaban o no bautizados, del nombre que se quería se le pusiese y detalles y recomendaciones para quienes habían de encargarse de la crianza. Como ejemplo, he aquí, una historiada y anónima papeleta en forma rimada que traía Melitón Rafael expuesto el 10 de marzo de 1863 en una ventana de la casa nº 3 de la calle Barrionuevo y que decía así: «Hoy día 10 de marzo/ nació esta criatura;/ la mujer que lo crie/ lo tratará con dulzura/, pues tiene padres conocidos/ de casas muy regulares,/ y al(gún) día se verán/ sus partidas naturales:/ En la Harro(yo) del Puerco nací,/ con contento y alegría,/ y pido me pongan el nombre/ de mi santo el mismo día./ La mujer que me recoja,/ hará el favor de buscar/ un ama que bien me críe,/ que algún día se pagará/. Manuela se ha de llamar/ la que a mí me recogiere,/ y la madre que me ha de criar,/ a gusto de ella fuere». Como se desprende de esta y otras partidas solían proceder los expósitos y sus familias de pueblos próximos, lo mismo que las de aquí, suponemos, elegirían localidades del contorno para cometer su dejación.

Lo primero que se hacía con estas criaturas era comprobar si estaban bautizadas y si no lo estaban administrarles de manera inmediata el sacramento. Si no se sabía o había dudas de que se le hubiera aplicado de forma correcta, se les bautizaba «subconditione». Era norma que todos se cristianaran el mismo día o al siguiente de haberlos encontrado, sirviendo de padrinos las personas próximas o allegadas a los hallazgos: los dueños de la casa donde fueron expuestos, la comadre, el sacristán, el alcalde, incluso algún clérigo, además de cualquier vecino o vecina. Por eso, sus nombres aparecen junto al del santo del día que se le solía imponer. Del mismo modo también se completaban con términos alusivos a la religión y con las devociones populares más comunes. Muchos de esos nombres se convirtieron después en apellidos y, a través de ellos, podemos rastrear si en la genealogía de algunas familias cabe la posibilidad de descender de expósitos. Por ejemplo, en Malpartida se bautizaron varios añadiéndoles el nombre de la parroquia y así tenemos a Luis Santa María de la Asunción o a Adriana Alejandra de la Asunción. Habitual fue igualmente completar el nombre elegido con las palabras: de la Iglesia -por eso algunos de los de este apellido pueden proceder de expósitos-, de la Montaña (en honor de la patrona cacereña), de la Santísima Trinidad, Santa María, San José, etc.

Y una vez salvados para el cielo, era necesario trabajar para que aquellos párvulos sobreviviesen en la tierra. Para ello, los alcaldes les asignaban nodrizas o amas de cría que intentaban alimentarles por un corto estipendio pagado por el concejo. Estas madres de leche debían ser mujeres sanas y con capacidad de amamantarles al menos durante los primeros cuatro años de vida, pero esto raramente sucedía pues la mortalidad entre estos recién nacidos era, como a nivel general, muy elevada y muy pocos los que subsistían a las primeras semanas y meses de vida. Si en la localidad no hubiera quien podía criarlos, eran enviados por las autoridades a la inclusa de Cáceres, donde en tantos casos no les esperaba mejor fin. Sirva este artículo de recuerdo para todos aquellos hijos de la caridad.